三代沧桑

三代经历的百年沧桑,让我见证了艰难岁月中的人性光辉。

一 将军

俗话说三岁看老,将军出生就不一般。那日乌云蔽空,风雨交加,雷鸣电闪。老人们从未听过腊月雷声,不知这挟雷电而来的麟儿是何方神圣。算命先生讲:如此天象,定能出将入相,但三岁之内在劫难逃,唯嫡亲姑姑照看方能化危为安。孩子的母亲说,别信这游方的瞎子,哪有亲娘不能带自己孩子的道理。老人却宁可信其有,不敢信其无,硬将襁褓中的婴儿交给小姑。孩子的母亲性格刚烈,冲冠一怒,重托小姑,剪发放足,扶桑东渡。

看护婴儿的小姑,年方二八,温文尔雅,端庄贤淑。算命先生说了重话,哪敢有半点忽闪?遂放下诗书针黹,一门心思扑在侄儿身上,待嫂子学成归国,侄儿太平地过了四岁生日才出聘。

要是童话,漂亮姑娘一出嫁就没戏了。现实生活却没完没了,结婚就会有后代。当年的小姑也有了众多儿孙,其中一个孙子就是我;也就是说将军郑为元是我祖母亲手带大的内侄,命中注定将要影响我半辈子的表伯。

表伯自幼刻苦好学。夏夜蚊叮虫咬,就把双脚泡在水罐里,点着油灯念书。十五六岁时出落得仪表堂堂,见到的都说郑郎聪慧钟秀,合肥要出人才了。表伯少有逸群之才,英霸之气。先进黄埔攻读,后去意大利深造;通德语谙意文,学贯中西,精娴武略,部属爱戴,层峰倚重。抗战时参加西南反攻,运筹帷幄,治军教战,效命行伍,协和友军,亲赴前线,身先士卒,每尽勋劳而屡建奇功。

1948年底,抗战胜利后,跟日本人打了八年的国军,无心跟同胞手足相残,内战中节节败退。一个阴霾的傍晚,官拜军团参谋长的表伯轻装简从,去上海静安寺和我祖母话别。姑侄促膝彻夜长谈,骨肉黎明挥泪而别。

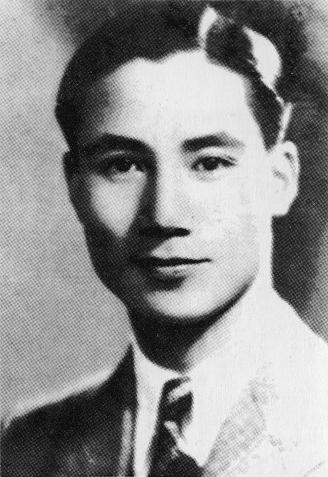

郑为元留学意大利时的留影,时年27岁。

姑母礼娴和表伯为元一起长大,感情深厚,1974年出境,曾多次去台北探望。1979年她回北京探望祖母时,统战部副部长在颐和园听鹂馆设宴,应邀的还有表叔郑为乾,一个和长兄走着完全不同道路的共产党员、工程师。祖母却说什么也不去,姑母生气:“老太太,您怎么这么想不开?多少人家连这顿饭还吃不上呢。”席间副部长说:“今天我敬大家一杯,过去二三十年里,由于各种原因,让在座的各位受了委屈。希望大家不计前嫌,为祖国统一大业出力。上面有精神,要为你们落实政策,有什么困难尽管提。郑工, 你带个头儿。”表叔踌躇,迟迟不答。都以为他要汽车楼房,儿女留洋,张不开口呢,没想他憋了半天却说:“我上班挤不上公共汽车,希望组织分配一张自行车票。”随着对台政策的变化,殃及九族的国民党匪徒又成了恩泽两代的共产党朋友。家中诸人也跟着风光起来:姑母是历届大使的座上客,姐姐成了省政协委员,妹妹由官员陪同遍访大山名川。唯独表叔——彼岸国防部长的胞弟——却再也没被眷顾。都说他一个留苏的高知、武汉长江大桥的副总工程师、三十年党龄的学运领袖,运足了丹田气,就要了一张买自行车的票卷,出手太低,没人带他玩了。

饭后,副部长到祖母住处看望:“老人家,往后协和医院的大夫常来给您检查身体。以前照顾不周,多包涵。”祖母笑了笑: “照顾的可不少,别说老身,那么多小辈儿没有一个‘照顾’不到的。”“那会儿的事儿就别提啦,我的日子也不好过呀。老太太,您想不想郑为元将军?”“怎么不想?自己拉扯大的孩子。”“那您说两句,让他回来看您。”祖母说:“我年纪大,口齿不清,能讲啥?”他们走后,祖母说:“我要说岳母刺字,精忠报国。他们会广播吗?”这番两国论自然遭到晚辈的一致炮轰,等着正义之师静下来,祖母才笑眯眯地说:“《三国演义》要改名了,你们说叫《三方演义》呢,还是《三岸演义》?”祖母不像世人那么功利,也很理解要自行车票的内侄郑为乾;“你们不知道没有一辆自行车有多难,我心疼还来不及呢,你们却把那当成笑话。”

八十年代中叶,跟随蒋家父子赴台的几十万官兵困守孤岛已经三四十年,音信阻隔,思乡心切。为安抚老兵,蒋经国先生将这曾亲任的退役官兵委员会主任一职交给儒雅稳健的郑为元将军。将军在五、六年的任期内,悉心听取老兵的呼声,多次向经国先生为步入老年的退役官兵陈情。

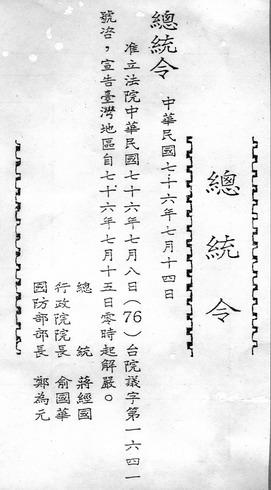

1987年是表伯生涯里重要的一年,春天被任命为国防部长,夏天和蒋经国先生一起签署解除戒严令,废除了自由组党、结社、办报办刊的禁令。两个前行政院退役官兵辅导委员会主任出面,这本身就意味着对老兵的关怀。经国先生最后解除对中国大陆的戒严令,允许退役官兵返乡探亲,还有前退役官兵委员会主任的努力、及总统英文翻译马英九的声音,归根结底因为几十万老兵的与生俱来的亲情和乡情。这些原始的情感冲破了意识形态的藩篱屏障,与亲人分割了几十年的老兵终于得到特许,纷纷流向故乡。

1993年春表伯终于在香港九龙与亲友聚会。他说,九龙地接广州,也算踏上故国的大地了。席间,时年八旬的老人举杯吟咏于右任的怀念家乡的哀歌 “葬我于高山之上兮,望我故乡;故乡不可见兮,永不能忘。葬我于高山之上兮,望我大陆;大陆不可见兮,只有痛哭。天苍苍,野茫茫;山之上,国有殇!”满腔思乡之情,在座亲朋无不掩泣。

1984年我到纽约不久,接到一个女士的电话。互报了身份后,我问:有话要我转达给姑妈的吗?那女士显然离开了话筒,说:“爸,表姑不在,要不要跟费明讲话?”接着,话筒里传来沙哑苍劲的声音,那是表伯。他说,此行是带队来美国参加奥运会的,顺便给在美国的家人打打电话。浓厚的乡音让我倍觉亲切,身在台湾功彪史册的抗日英雄,让大陆的百十口子亲眷遍尝艰辛,满肚子的话不知怎么讲。我说,表伯,我去看您。他说就要去洛杉矶参加奥运会开幕式了,后会有期。

1992 年奥运会在西班牙巴塞罗那举办,台湾代表队领队仍是表伯,我妹妹找到他,一起喝咖啡。临别时,妹妹问:“表伯,下一届奥运会在哪儿?我去看您。”谈笑风生,有问必答的老人没接话茬 —— 他自知固疾在身,无缘参加1996年亚特兰大的奥运盛会了。

二 祖父

祖父大排行老七,字尚勋,名紫元園,人称七爷。三岁失怙,十四岁去上海学生意。在沪四五十年间,当老板开公司,当代表办公益,当票友唱大戏。为人乐善好施,豪爽豁达。沪地徽人都知道,七爷有求必应,对家乡人,戴家的大门总是敞开的。

日本投降后,江淮地区经济迅速恢复,世交杨四爷好说歹说把祖父拖进安徽蚌埠面粉厂。进厂后,祖父立即着手扩建增产,一套更新设备是祖父一手经办,所费不资。到底花了多少钱呢?来美国后才知道个大概。我一到纽约,赵老太请客。老奶奶看见我就说:“你臭小子来美国,干啥都行,就是别发财。”“怎么不许我发财呢?”“发财就得还账,你爷爷扩建面粉厂,我还出三百根条子呢。”三百根?四十年代,上海徐家汇上好的房子也不过三十根,她怎么会那么有钱呢。“吃呀。看把你吓得连饭也不敢吃了。”她一边给我的碗里夹菜,一边笑道:“为啥有钱? 告诉你吧,抗战胜利后你赵爷爷是沈阳的接收大员,包飞机给我往上海运黄金呐。”日后见到的贪官太太多啦,开着法拉利在渔人码头飚车的横眉竖眼,歪倒在马车里第五大道兜风的形容猥琐,像赵老太这般洒脱的,没有。

49年后面粉厂股民们纷纷撤股自保,营作艰难;租来的江轮遇难沉没,货物付诸东流,保险公司资金冻结,更是雪上加霜。重诺守信的祖父变家资偿还股民,先卖上海的生意,后卖台北房产,回到上海接着卖,最后一幢静安寺的房子卖掉以后,上海的那个大家就散了。祖父去蚌埠照看他的宝贝面粉厂,祖母、父母带着我们小辈儿北上天津。

1961年曾祖母九十初度,祖父问她如何做寿,她说:“你把在天津的重孙子给我叫来就成。”于是我乘闷罐到了蚌埠。祖父说他也坐过闷罐。1936年秋,先后到达陕北的红军和西北军都急需物资辎重。他冒险赴商机,哪知赶上双十二政变,一时间西安成了火药桶。重金买通关节,搭铁闷子冒着严寒连夜逃出西安。老眼昏花的曾祖母打量着我说:“还是愣头愣脑的。你十个月学步,摔倒了不哭,站起来还跑。我跟你爷爷说啦,这伢子行,经得了事。”

曾祖母高大的卧室里有个阁楼,上面有口用幔子罩着的楠木棺材。从前停放在上海勒菲德路寓所的汽车间里,我常躲到它后面跟姐姐藏猫,这时才意识到原来是个装殓人的匣子。老太太这么健康,哪能就办起后事来了?祖父说:“你曾祖母二十三岁守寡,这辈子不容易,我要做一切能让她安心的事。”我后来懂得,慈祥的曾祖母与那将驮载她去彼岸的香车宝船朝夕为伴,一定更加惜福惜时,看淡红尘,看重生命。

转天我兴冲冲地跟祖父去面粉厂扛回来一口袋麸皮,一路上很多人靠边站下,恭恭敬敬地叫“七爷”—— 小地方可怜啦,人们都没啥阶级觉悟。那袋麸皮是对车间主任的特殊照顾,祖父很为此得意。晚饭间他和曾祖母半天才动一下筷子,更多时间只看着我狼吞虎咽,悠长的目光想起来心酸。刚吃了半饱,麸子面馒头已经下去一半。我想:还是曾祖母心中有数,为自己的大寿只提了那么个小小的要求,再多一个也请不起呀。

祖父常跟我说他走麦城的故事,那些为人称道的往事,还是间接听说的:

老金先生是祖父的朋友,英年重病,在病榻上拉着祖父的手说,怎么办呀,还有一大家子;祖父说这一大家子他包了。从此视小金如己出,幼则处处呵护,及长赞助留学。金自哥伦比亚大学毕业,在外交部任职,曾任驻美大使馆三秘,晚年定居纽约。他知道我到美国,一定要请客。席间金先生说了句 “七爷人好啊”,满座祖父当年的相知旧好一片唏嘘。

文革闹得最邪乎的那些日子,一个中年人在僻静的街角追上祖父,压低嗓音叫了声:“七爷”。祖父大惊,什么时候啦,这个不知死活的家伙还敢这样称呼。回头看去,只觉面善,却记不起来。那人道:“我叫高铭,早年轧花厂的工人,抗战时去了延安,一直在北方,最近才回蚌埠工作。听说红卫兵抄家,老太太还好吧,日子还能过吗?” 祖父叹道:“人到还好,家资浮财倒也罢了,但把老太太的材抄走……”话没说完,高铭已潸然泪下:“谁不知道七爷至孝,几十年前为老母安排了后事?谁不知道老太太慈悲,出资建桥修路,菩萨般的好人。这样对待孝子慈母,天良何在?”在那同室操戈,人性泯灭的岁月里,来自早年工友的同情让祖父感慨万分。几个月后的一个深秋寒夜,沉闷的敲门声把祖父惊醒,战战兢兢打开门,只见路边停着一辆卡车,几条精壮汉子不声不响地抬下一口棺材,在隐蔽处安放好了之后,一个略微上了年纪的人走到祖父跟前说:“七爷,高主任让我转告:金丝楠木找不到,您看樟木可好?”

祖父晚年偏安蚌埠,色彩缤纷的生活黯淡无光,多维空间缩成了通向末路的直线,而惨淡经营的面粉厂几乎要了他的老命。一打三反时,军代表启发诱导,亲戚本家栽赃诬陷。早由公安部定案的,因电线年久失修而造成的面粉厂的1962年的火灾,竟说成是祖父放的。没有法律程序,没有公审判决,古稀老人就被关押起来。这头冤案只有找人,能找的都找遍了,没个儿管用的。何不去找杨四爷呢?他是政协委员,杨武之的胞弟,杨振宁的四叔,而且是他把祖父拉进面粉厂的,应当出面说句公道话吧。几经周折终于找到四爷,他听到这冤枉只是摇头。四爷不是施恩图报、做事留名的市井小民,原也没指望他会说什么。又过了些时辰,祖父才被放出,总算过上最后两年太平日子。1978年母亲和回国奔丧的姑母在上海锦江饭店吃早点,刚好与杨振宁邻桌。得知共进早餐的竟是故人,杨先生说:“原来是戴家姑嫂。听说,七爷不在了。”

祖父在庐山置的房屋,后被捐献。这爿庄园不知被何人命为紫園。

三 我

我小时候,祖父逢人便夸这孙子落落大方,招人喜爱。别人听了,打着哈哈敷衍;祖母却上了心。这伢子莫不像内侄郑为元那样,也是个天上的星宿?特地从合肥城请来当年给表伯算过命,彼时名动江淮的瞎子。通灵异人摸骨抽签测字,又将我的生辰八字拿去盘算半天,说:“要生在贫穷人家,定是栋梁之材。”“生在我家就没出息了吗?”任凭祖母诘问,算命先生却再也不开口了。以他的先知先觉,不会不知道,厄运们早已排成长队,在前方死死地等着我。只是面对慈祥的祖母和无知的幼儿,不忍直言罢了——这大概就是时下为人称颂的“职业道德”吧。

小时候,祖母对我说:“表伯文静得像个姑娘,还当了将军;你天生三板斧的程咬金更是块效命疆场的料儿。”她常给我讲合肥城考武状元的后生们骑马射箭,校场比武打擂的故事;天津城里高呼刀枪不入的义和拳们引颈就义,为国捐躯的事迹。

小学毕业那年,填表报志愿中学的时候,老师对我说,你回家吧。全班同学都在教室填表,我到底招谁惹谁啦,表也不让填?后来才听说,家庭有问题,不光出身不好,还有个亲戚在台湾当大官。我问祖母那是不是表伯,她支支吾吾地没说什么,只给我煎了个荷包蛋。当时物资已经紧张,那个鸡蛋还是从柜子底下摸出来的。

有了这门亲戚,高中毕业去新疆几成定局。林彪事件后,政策再次宽松,走后门从新疆办回河北乡下。转年听说招工农兵大学生,我冒着倾盆大雨赶到县城。县委办公室的老李看着满身泥水的我说: “不就是要上学吗?犯着冒这么大的雨来吗?”

我说:“我的事儿不好办。”

“有啥大不了的?这么跟你说吧,只要没杀人放火,我保准让你上大学。拿出一百块钱,我去疏通,回去等信儿。”

几天后他骑车进村,把我拉到没人的地方说:“你那厚厚的档案袋没把我吓死。好家伙,爷爷蹲共产党班房,表伯当国民党部长!我胆子再大也不敢给你办事。闷头在村里老实呆着,千万别给我惹事。”说完把一百块钱往我手里一塞,头也不回地走了。

老李把我从新疆办到河北,全家都感激他,我却成了恩人的隐忧和负担,更怕他把我打回新疆,成天想着离开农村。可是,能去哪儿呢?不久,峰峰煤矿招工,贫下中农没人报名,我找老李商量。他说:“你走,我会去块心病;可就为这个下煤坑,就有点太那个了。”我们戴家欠工人农民那么多,该还债,我说:“没事儿,我真想去。”“那你放心吧,找人还找不上呢。”果然没费劲儿就当上矿工,这辈子千难万难,数这事顺当。

不久收到祖父来信,我看了多遍,至今记忆犹新。信中写道:虽说矿工千千万,谁个不是人家的子孙;但事情摊到自家头上,寝食难安。早知如此,就是做牛做马,也要为你们挣个好出身。人有愚贤不肖,命有凶吉祸福,然青云之志不堕,匹夫之志不夺。抬起头来,做个汉子。我刚出狱,长年不见阳光,体弱力乏;多年单独囚禁,几近失语;给我些时辰就去看你。

下煤坑很危险,年产百万吨的煤矿,每月死一两口子不算啥,说句人们能倒背如流的话:“死人的事是经常发生的。”对我来说,更可怕的是劳累。井上开会三小时,巷道往返三个小时,掌子面上的八小时。在抬不起头,转不得身的金属和岩石间的狭缝里把几十吨煤撩进刮板运输机,把上百根百十斤重的支柱撂到,搬家,再竖起支护顶板,天天累得我拾不起个儿来。一次当汗水顺着裤脚流进胶靴的时候,想起童年读过的故事:美国横贯东西的大铁路兴建维艰,穿越洛矶山脉时,不堪重荷的马竟会挣脱绳索,纵身跳下山涧。我看到这儿,把书合上,放在膝头,双手托腮坐在那儿发呆:生命最后一刻,那匹马在想什么?为什么在劳累和死亡之间做出那样的抉择?有什么生活会那么辛苦?有什么日子能那样难捱?这样的故事在孩子心上的刻痕是永久的,从那时起,我再也不和小伙伴们一起淘气扒马车了,看见马车上坡过桥总要跑上去推一把。都说我当了矿工后,稚子心肠变得铁硬。可能不错,我已经不如牛马了。看着它们累得气喘嘘嘘,汗流浃背,也不帮忙,只是会心的浅笑牵动冷漠的嘴角。

我逐渐习惯,并喜欢上了矿井的的劳作。在那找不到生存意义的日子里,原始的求生本能支撑着我,为跟死神搏斗而兴奋,为偷来的每一刻而庆幸,下井成了少不了的精神刺激。日复一日的劳作,层出不穷的事故,有了门路的,缺了肢体的都上了地面。第四个年头儿上,我便成了掌子面的老工人。有天临下班,我带着几个人在下机窝忙活,接班的班长老吴过来指手划脚。没听他的,干净利落地把活儿干完。这下可把他惹恼啦:“哼,就你小子能干,累死也白搭。别忘了你家老少都是干啥的。”

我默默地收拾了散落的工具,有意走在最后。下班的早一溜烟跑进大巷,上班的慢腾腾也都进了掌子面。我在溜子道停下,关了头上的矿灯,四下里一片漆黑,周围一片死静。想起老吴的话,只觉双腿发软,一屁股坐在煤窝里。新疆的夜晚再冷再长,煤矿的生活再苦再累,我从未掉过一滴眼泪,可这会儿,泪水却再也止不住了。毛泽东号召:知识青年上山下乡去边疆,我已为边疆农村献出了青春;左翼作家诅咒:有钱人家的子弟要下最深的煤矿,我在掌子面上出生入死也有四载。还要怎么着才算完?什么时候才是头儿啊?

一采区宿舍楼后身有个仓库,里面堆满了废铜烂铁,又脏又乱,但听不到刺耳的高音喇叭。下班批林,批孔,批周公之后,我总要钻进去看书。一个秋日,我在仓库里放声朗读杰克•伦敦的小说,忽听到动静,抬头看见门被打开,老吴立在门口,手上拿着铁片,多半是块找来打菜刀或刨刃的材料。他显然听到声音才推开门。两眼直瞪瞪地看了半晌,咣当一声,手上的铁片掉在地上。老吴这个采煤班长为人豪爽,在矿区广有人脉:人事科,档案室,组织科,党委办到处都有他的铁哥们儿,只要说我崇洋媚外,那就够我吃一壶的。井下交接班时,他明亮的眼睛,雪白的牙齿看得我心里没底;那浑厚的笑声,更是吃不准,成天提心吊胆等着临头大祸。

中秋夜,小院的方凳上摆了一壶茶,我和妻坐着小杌子无言相对。年初发表的毛泽东的“不须放屁,试看天地翻覆”为全国亿万小学生咏念,竟成了应验的童谣:四月辽宁流星雨,七月唐山大地震,气象诡谲,天怒地吼。午夜刚过,妻说,看哪,扫帚星!遥望西天,哪里还有星迹?当头的月亮更加大、圆、白。凄清的月光下,树影像木刻一样清晰,微风飘来阵阵幽微的菊香和静谧的声响。一个人的生命不息,全国的运动不止。在这样朗月清风的中秋夜,多少人家在祈祷期盼:从这一夜起,阖家团圆,天下太平。

几天后的清早,老吴提来刚出锅的油条来串门儿。刚出了天大的事,人心惶惶;这不犯忌吗?老吴嫂跟妻说:“你老吴哥成天夸小戴,说他有学问,还会念外文呢。心眼儿又好,人家老辈儿心眼儿就好。”老吴没言语,从口袋里掏出一张折得方方正正的雪莲纸递给我。打开一看,上面密密麻麻地记着祖父的罪过,最严重的一桩是窝藏现行反革命:1950年镇反时,肥东县解集乡保长包永贵逃到上海,被戴紫元收留。藏匿几个月,自以为风声已过,可一回村就被立即枪决。

“老吴,这是打哪儿来的?”

“档案袋里拿出来的。我一直在琢磨:你在掌子面干重活儿,从来不缺班儿,还挤出时间学习,天底下哪儿有这样的坏人?你家到底咋回事儿?档案室秘书小李帮我找到档案袋,我把这张给你抽了出来。”

我倒抽了一口凉气,回头看了看紧闭的门窗,低声问:“老吴,这怎么可以……”

“保长是好人,能人。老爷子冒险救人,够爷儿们。就算不是,也是他一个人的不是,干啥要当作孙子的黑材料?”临走时老吴说:“现在连书都不让念,我不信这世道能这样下去。我这儿子不笨,在矿山中学吃不饱,有空多指教。”那儿子果然聪明,数学物理一点就透。转年恢复高考,他以十五岁的稚龄考上大学。

那年,我也以三十一岁的高龄被大学录取。

一采区买了瓜子水果糖,开了个欢送会。有人说,要不是老吴蹬着车子满矿区跟管事的大吃八喝,哪能轮得上你姓戴的?老吴的眼睛睁得滚圆:谁在胡说?受党多年教育的老工人,咱能违反纪律?小戴费明能上大学,是人家没丢书本,是政策改变了。我相信那人的胡说,老吴是条为朋友两肋插刀而面不改色的汉子;我也相信老吴的反驳,是形势变了:世道人心濒于崩溃的时刻,一个全新的时代终于到来。

四

隔着几十年的辛苦路往回看,生活还是给了我不少礼物,它教我如何面对灾难,怎样忍受孤苦;如何把一手破牌打得有声有色,怎样把平淡日子过得轰轰烈烈;它让我把坎坷经历和家族古风深藏在心里,化作抄家也抄不走的财富。

祖父,表伯都出身布衣。稚龄,以国家兴亡为己任,读万卷书,行万里路;壮岁,或以战略家的襟怀在江淮兴工建厂,振兴中华,或以企业家的眼光在废墟上重建三军,保卫家园;晚年,在囹圄中,在小岛上,热爱生活,永葆尊严。在最黑暗的岁月里,他们曾拨开云翳,打动天良,唤醒人性。

| 安琪 (2013-10-24 15:43:57) |

|

谢谢你的故事!最黑暗的就是矿工那段了。 不过人一旦走过最低谷就会相信没有什么能把自己压垮了。 你的妻子不离不弃,患难相共。。。 现在真应该是去农场养鸡,去爬山休息的好时段哪,珍惜现在的神仙日子吧!

|

| 司马冰 (2013-10-24 18:00:56) |

|

费明,我感动,我敬佩你。沧海横流,方显英雄本色;青山矗立,不堕凌云之志。一来文轩发文章就出手不凡,其他网站有博客吗,能否赐教? |

| 叠兰 (2013-10-24 20:07:30) |

|

拜读大作。前生今世,换了人间,谢谢您分享您的人生财富。 |

| 若敏 (2013-10-24 21:19:34) |

|

费明,非常感动,也非常敬佩。是金子,就有发光的时候。心里有光明,就有阳光普照的那一天。 谢谢你分享这么曲折的故事,分享人间的温暖,让人感动于善良和品德的高尚。 同意冰姐,你还有博客吗?希望看到你更多的文章。文轩特别需要你的厚重,积淀,睿智和从容! 再谢谢你! |

| 费明 (2013-10-24 23:01:47) |

|

说得真好,是该好好享受了。 |

| 费明 (2013-10-25 12:48:36) |

|

不怕你笑话, 我能拿得出手的就这两篇文章。拿不出手的大部分在计算机里,有一小部分在华夏文摘,又从那儿摘出更少几篇贴上共识网。http://www.21ccom.net/member/index.php?uid=%B7%D1%C3%F7 华夏华夏文摘的成员大都是50岁左右的事业有成的教授学者,在那里两年,读者已经感到费明疲劳了,跟贴从三位数直线下跌到个位数。共识网对于政治、历史感兴趣,而我太过小资,能贴的文章有限。最大的麻烦是,这两个网站都不能改动已经发出的文章。而我这个急性子,一口气写出来的东东要成年成月地改。文轩有这个可以不断改动文章的便利,对我很合适。 还是等我发在文轩上的文章吧。干吗一定要看我那几个没洗脸没梳头的闺女,那会让我很尴尬的。 |

| 费明 (2013-10-24 23:23:00) |

|

至少是半个老乡吧,来这儿摆地摊,先认老乡,第二天就认错了一个。 |

| 费明 (2013-10-24 23:37:31) |

|

前两个月开始写童年,摘一段六岁那年的故事:

奶奶成天脚不沾地儿地忙活,难得有坐下来的时候。只要她坐下,我总会搬个小板凳,坐在她身边,把玩她手腕上的翡翠镯子。翡翠中的绿得像青梅酒,白得像天上的云彩。奶奶说,这是你外婆送的,她买了一对儿,一只留下戴在她自己手腕上。我戴上几年之后,再也褪不下来了。“那怎么办?”“等我死了,下力拽下来。”一听奶奶会死,我就哭起来:“奶奶,您可不能死,一定好好地等我长大挣钱,给您买奶油酥,稻香村卖的那种。我还要买一辆摩托车,您想上哪儿去,就坐在后座上,我开着您去。”奶奶笑眯眯地听着。姐姐说:“奶奶,别坐他的摩托,摔着碰着可不得了。坐我的小汽车。” “跟人学变老猫,跟人走变老狗。有本事你自个儿想个办法孝敬奶奶,干吗我买摩托,你要跟着买汽车?”“你见过白发老奶奶坐摩托车后座吗?看你傻得出圈儿,我才要给奶奶买小汽车。” 有这样打短的吗?有这样腻味人的吗?我气不过,推了她一把。没想到她像根麻杆似的,没使劲就倒了,一屁股坐在地上,哭了:“奶奶,您管不管?您没看见他动手吗?”奶奶顺手拍了我一巴掌。“啊?奶奶,您怎么能打我?”“我怎么不能打你,你爸我都能打。”“可我刚刚给您买了一辆摩托车啊?”奶奶笑得流眼泪,掏出手绢揩, 等喘过气来问:“摩托车在哪儿呢?” “在我心里。我这样孝敬,您还打我。不行,我不给您买您摩托车了,您赔我。”我冤枉得哭起来。妈妈听到哭声,跑来问个究竟。等她明白过来,望着这三个泪人,哭笑不得。 白天上班,半夜爬起来写。很辛苦,也很快活。上个月退休,本想大写特写,哪知道,退下来反倒没有疯狂的激情了。这两天稍微好一点,慢慢地恢复。我不知道写作的激情还能有多久,大概也就是两年吧。如果我在这儿呆上一年半载,保证让大伙儿够够的,保证让所有人费明疲劳。 |

| 春阳 (2013-10-24 23:39:53) |

|

谢谢好文。华夏文摘呀,我还记得有个王伯庆吧,最早能看到中文就是那个了。 |

| 费明 (2013-10-25 00:43:42) |

|

我上华夏文摘只有两年,以前浏览过一些文章,很喜欢王伯庆。后来他大吹业绩、女儿,就不大看他的文章了。这很吊诡,没有ego,就不会写;ego 大了又不想去吹喇叭抬轿子。作者、读者都觉得自己为难,觉得对方难伺候。 |

| 司马冰 (2013-10-25 01:08:30) |

|

其实我在给你留言后就去百度了,找到了共识网上的费明,但是看似不止一个费明,这个费明是你吗?说京剧的,如果是你,那可太好了。http://www.21ccom.net/articles/dlpl/whpl/2013/0121/75452.html |

| 费明 (2013-10-30 23:03:02) |

|

共识网是有两个费明,那个真费明只有一篇文章,道歉的那篇,其余都是我这个假费明写的。 怎么?你喜欢京戏? 你认得周佑君的老娘亲? 我去过梅先生在北京故居,旧草帘子胡同29号,见过梅夫人福芝芳,及马连良夫人,但是离得远,没说话。跟梅绍武和夫人屠珍,倒是有过几面之缘。屠珍是北大的校花,我姑妈的同学。屠珍那时可有四十多啦,还是非常漂亮。她和我说话的时候,电话铃响了。她拿起电话就问:“是先念吗?”接着就聊起来。 |

| 司马冰 (2013-10-25 03:18:45) |

|

不认识,我爱看戏,要到剧场,不计较座位靠前靠后,靠前了费银子呀,呵呵。锣鼓点儿一打,丝竹响起,那感觉,享受呀! 看我在《我爱看戏》博文里说的: 爱看戏的人,有幸来到了京城,像刘姥姥进了大观园,满眼都是丰盛的文化盛宴,兴奋,垂涎。去看京剧!以前除了听母亲唱有限的一些京剧选段和八个样板戏,在乡下没正经看过什么京剧,要补课,京剧的传统保留剧目,只要有条件就去看。梅派的、程派的、尚派的、荀派的,兼收并蓄,马派的、言派的、余派的、谭派的、杨派的、奚派的、麒派的一律买单。当今京剧老生第一把交椅于魁智的《伍子胥》、《失空斩》,岂能不看,梅派的《贵妃醉酒》、《穆桂英挂帅》,《凤还巢》,程派《锁麟囊》、《玉堂春》……不可放过,主演都是国内最好的表演艺术家。华丽的戏装行头,现代的灯光舞台设计,丝竹响起,如闻仙乐;佳人登场,惊为天人;轻启朱唇,口吐珠玑;长袖起舞,满堂生辉。看得人如醉如痴,如听韶乐而三月不知肉味也。 |

| 费明 (2013-10-25 11:15:58) |

|

问你是不是认的周佑君的母亲,我不是给周写过一封吗?像我这样爱到她老妈身上的粉丝,恐怕还会不多吧。 我的堂兄堂嫂在上海。堂嫂很客气,从来不让我花钱买东西。有天我请她听评弹, 她说,你可得给我买最好的票子。 我看戏也舍得银子。 |

| 予微 (2013-10-25 05:05:33) |

|

又是一个让人唏嘘叹息的沧桑人生。 真的是人各有命吗? |

| 司马冰 (2013-10-25 05:46:22) |

|

我不认识周佑君的母亲,您是爱屋及乌了,极品粉丝。我近距离见过很多名角,北京京剧院的人民剧场在护国寺,经常有庆祝谁谁诞辰、逝世、从艺多少周年的纪念演出,一般名角都会到场,在观众席捧场,这些角儿没有架子,见人就像见了老街坊,问好,打招呼,很温馨,戏园子里的戏迷也不像流行歌迷那么狂热。后来人民剧场着了一次火,就关闭了。 |

| 梅子 (2013-10-25 06:15:46) |

|

几多感慨,无从说起,人生如梦,神鬼莫测。 |

| 费明 (2013-10-25 11:24:37) |

|

啥时候去北京,找你一块儿看戏。 好多年没有回国了。motherland —— 有母亲时,那是祖国;母亲没了,那只是块地。再去总觉得理由不足。 |

| 费明 (2013-10-25 11:32:40) |

|

我这个人命大,劫后余生。 |

| 司马冰 (2013-10-25 11:33:32) |

|

深有体会,我母亲去世办丧事,我心里就老有一句话在念叨:没有妈就没有家了。母亲文革被折磨得了癌症,55岁去世的,只要提起母亲二字就满眼泪水。 有机会回来吧,一起去看戏,《锁麟囊》我至少看过三遍呢,《望江亭》也看过不止一遍,真好看。梅派的《贵妃醉酒》、《龙凤呈祥》、《天女散花》,华丽极了。 |

| 费明 (2013-10-25 11:34:00) |

|

见面总要先给人家一张名片,介绍自己。《天山》和《三代》就是我的名片。 |

| 费明 (2013-11-04 02:01:16) |

|

我看好戏,忍不住叫好。气子丹田,那一嗓子, 那叫痛快。但比起女粉丝,人家那一嗓子才叫劲。戏院看戏,要的就是这样的氛围。 梅兰芳一生有多少作品?一台台好戏的唱腔、配乐、招式、水袖、布景、道具、剧情、主题,都是一手创作打理。这样的艺术家,太少了。 |

| 天地一弘 (2013-10-25 15:46:42) |

|

世间总有善良的人,善良是一生的财富。 感动你曲折的经历,是金子总会发光发热。 |

| 费明 (2013-10-25 17:56:56) |

|

跟你说过我是合肥人, 不是跟你套近乎吧。 老人说,她年轻的时候,合肥城只有横七竖八,五十六条街。其中一条大街上有块石碑,记载着戴刘慈先老太太,我的曾祖母出资修那条路的事迹。我的族叔在文化大革命后期还看到过,近年没怎么听说了。我这辈子赶上那么多好运,遇到那么多贵人,是上面几代人积德行善的报应。 |

| 予微 (2013-10-25 23:59:57) |

|

必有后福? |

| 海云 (2013-10-26 00:54:10) |

|

刚看到,好像是个本家。好文字。 |

| 费明 (2013-10-26 01:31:31) |

|

我在其他网站一直姓费,到这儿一看盟主姓戴,赶忙露出真姓。我这个人没有自信,到哪儿也忙着拉老乡,攀亲戚。 |

| 费明 (2014-05-22 15:40:59) |

|

码四楼(Maslow) 说,人生有五个诉求: 一楼 活着、 二楼 安全、 三楼 开心、 四楼 体面、 五楼 精致和极致 人最起码要有四楼才爽。(你看人家的名字,码四楼,起得多好)按这个标准,我已经在四楼之上,正在五楼找寻自我实现。 这说的是满足,并不完全是幸福,也不知道是不是中国的福。 |

| henrysong (2013-11-11 23:54:32) |

|

不胜唏嘘! 夜里送棺木那段,再黑暗的时代也无法完全泯灭人性的光辉啊! |

| 西山 (2013-11-12 02:01:46) |

|

瞧您这一大家子的经历,写成书,就是中国的历史了,血泪的历史。 |

| 费明 (2013-11-15 10:48:17) |

|

留给后人写吧。我能把经历写下来就谢天谢地,希望将来有人会把我们这一代人的故事都写下来。 |

| 费明 (2013-11-12 19:33:16) |

|

不是亲耳听到,不会相信。cnd那个网站有人问,老高、老吴没事吧?没事儿,他俩都挺好的,儿孙满堂,安享晚年。 |